ニーリングリフト® (移乗機器)

トイレなど移乗介助に活用できる機器の開発

足腰が弱った方へのトイレ移乗介助においては、立位保持、着衣の着脱、清拭などが重要な課題となります。

体を支えながらの介助は、介護者と被介護者の双方に大きな身体的負担を伴います。

そのため、自力での排泄が困難になることは、被介護者の自尊心や自己価値感を著しく低下させる要因となり得ます。

排泄ケアは、被介護者の尊厳を保持する上で極めて重要な介護行為の一環です。

このような背景を踏まえ、私は父親の介護経験をきっかけとして、排泄ケアに特化した支援機器の開発に取り組み始めました。

「開発のヒント」着衣の着脱、清拭の移乗介助

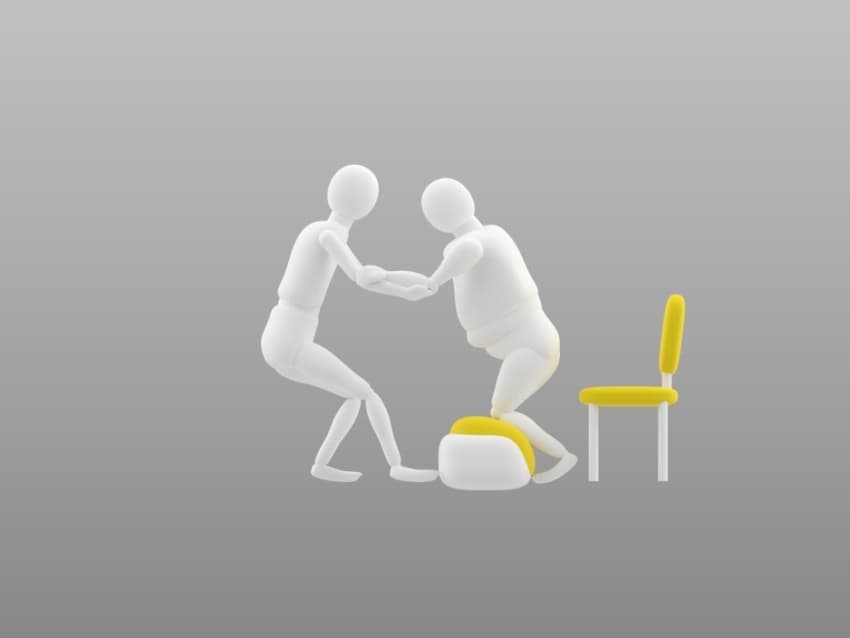

排泄ケアのために、おしりを浮かせる方法

上半身を持ち上げます。

要介護者、介助者にとって、身体的にも精神的にも大変負担がかかります。

持ち上げないでおしりを浮かすには

要介護者に、少し前かがみになってもらい、腕を引くと、持ち上げなくてもお尻を浮かせることができます。

(ある程度下肢の筋力があり膝折れしない人)

膝折れしてしまう人には

膝下にクッションなどの支えがあると、お尻を浮かしやすくなります。

実際に体重が分散されているか計測

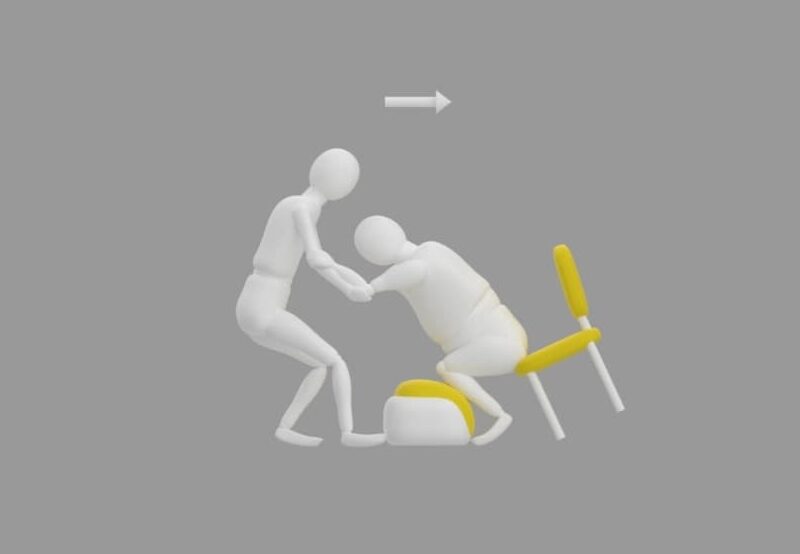

膝折れしてしまう人が座るときは

膝の支えがなくなるので、足だけで体重を支えられず、膝から落ちてしまいます。

このようなことがないように、膝を支えながら椅子の方に押し上げることが大事です。

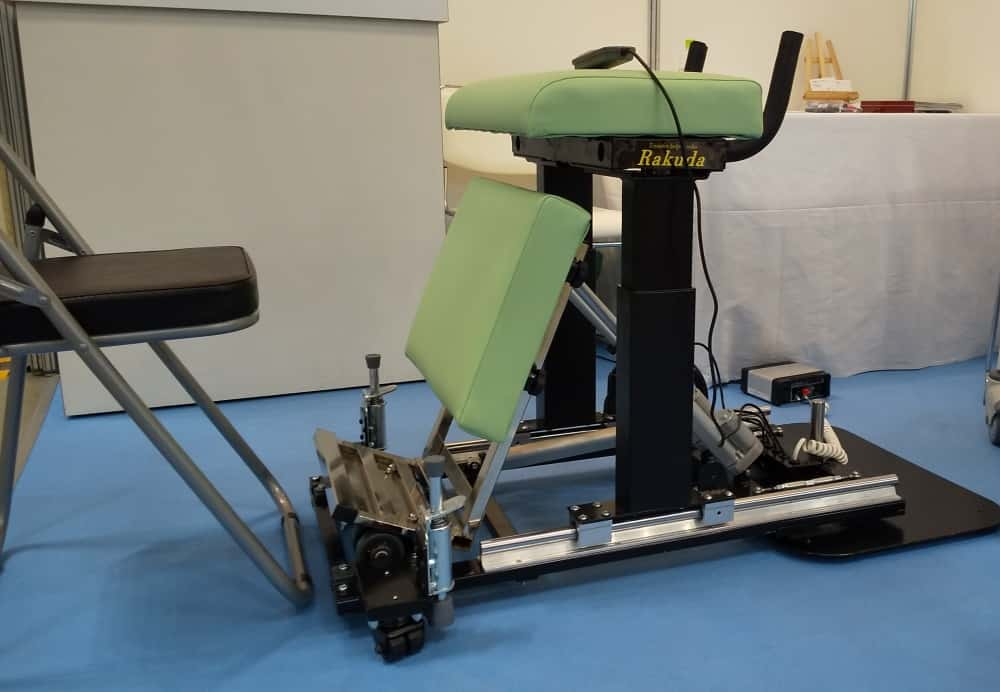

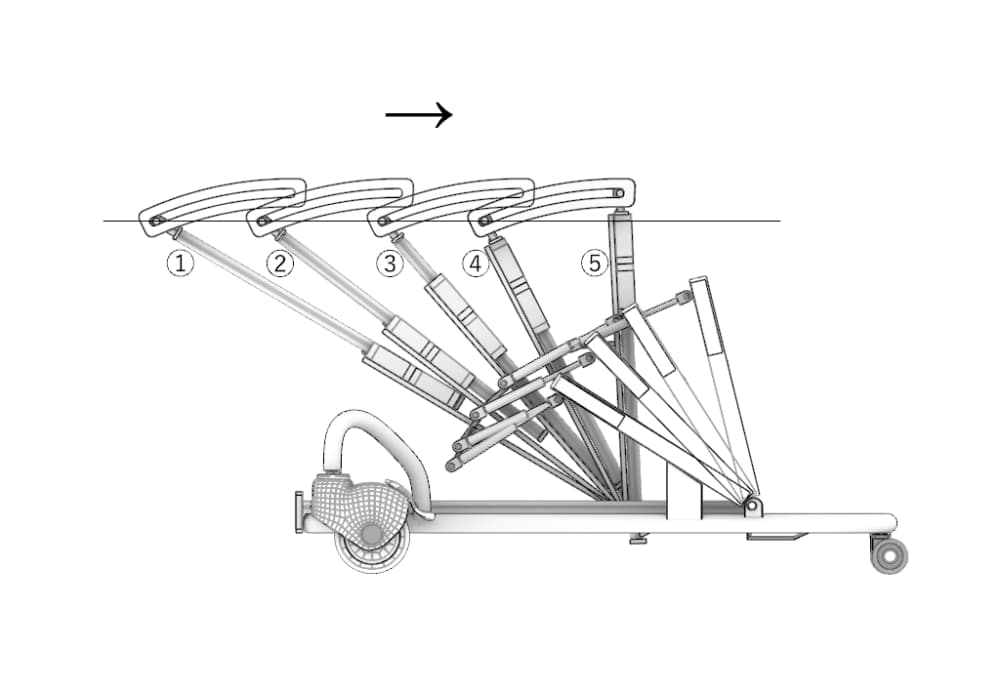

おしりを浮かす動作を移乗機器に置き換え、開発した試作機

下記のような試作機を開発しました。

モーターとは別に胸乗せ台だけ、前後にスライドする。(手動タイプの手がかりになる)

忙しい、介護現場が教えてくれた移乗機器の可能性

父を自宅で介護していましたが、限界を感じ、介護施設にお世話になることにしました。

施設では、職員の方々が笑顔で利用者一人ひとりに寄り添い、丁寧な介護をされている姿に深く感銘を受けました。

特に印象的だったのは、体格の良い利用者の移乗介助です。二人の職員が専門的な技術を用いて、効率よく安全に移乗させていました。もしこれが一人でできれば、職員の負担はもっと軽減されるのではないかと感じました。

この経験から、私たちは開発中の移乗支援機器の重要性を再認識しました。介護現場にさらに役立つ機器を開発するために努力することの重要性を感じました。

現場のニーズに寄り添った移乗支援機器を普及させるためには、

以下の課題に取り組む必要があると、改めて考えさせられました。

– 値段を安くする

– 操作をシンプルにする

– 軽量化を図る

– 入浴環境でも使用できるようにする

ニーリングリフトも、入浴環境での使用に際して防水や湿度対策が必要です。

また、軽量化や価格の抑制も検討すべき課題です。

動力のモーターとバッテリーを取り外すことが考えられますが、これには多くのハードルがあります。

しかし、時間をかけて見直した結果、人間の関節や骨の力学的関係を利用する手動タイプの実現が可能であると感じました。

このアプローチにより、従来の試作機の実績をもとに、モーターとバッテリーなしの設計を模索しています。

これにより、入浴環境での使用が可能になり、軽量化と価格の低下も実現できると考えています。

最小限の力で介助者が操作でき、要介護者の負担も軽減される機器を目指しています。

電力を使わず最小限の力で身体を動かす

膝にかかる荷重が軽くなります。

動作中に膝にかかる荷重が重い場合、スプリングは沈み、

荷重が軽くなるとスプリングが押し上げ始めます。

「4から5のスペース」は、膝を押して座り直すための補助に使用できます。

新たな手動タイプのニーリングリフト®「制作中」

【サポートする人が、最小限の力で動かすことができ、要介護者も負担が少ない機器】

10段階の高さ調整できる

※動画では介助者のサポートを省略しています

人とニーリングリフト®の調和

シンプルな動作の重要性

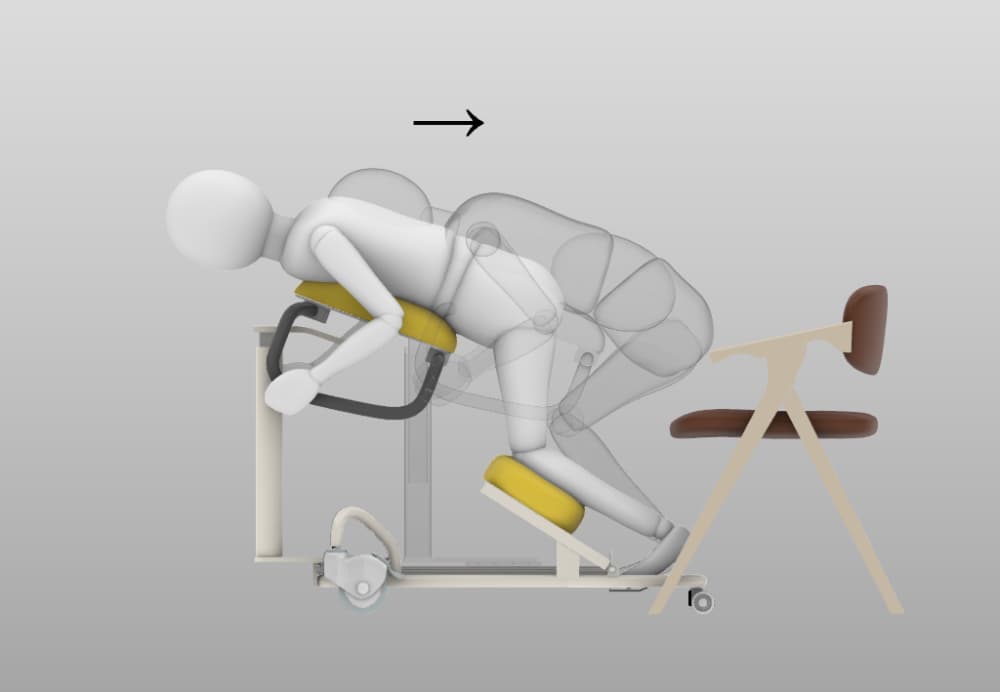

本機器は、移乗の際に介助者が行ってきた負担を軽減するためのものであり、全自動ではありません。

介助者が柔軟に対応し、要介護者の状況に合わせて軽く手動で、無理なく移乗介護が実現できます。

この移乗機器の特徴は、とてもシンプルな動作にあります。要介護者は機器の手すりをつかみ、胸と膝のクッションに合わせます。介助者は、要介護者が出せる力を活かしながら、前後にスライドする動作を支援します。

この準備がほとんど要らないという点は、特に介護現場での忙しい状況や急な用事がある要介護者にとって、大きな利点となります。

自立支援型のメリット

足腰が弱ったとしても、要介護者はできるだけトイレで排泄したいと願っています。

自分らしい生活を送るために、日常的に少しでも身体を動かすことが大切です。

ニーリングリフトは、身体全体を優しく連動させて動き、トイレでの移乗動作を繰り返す際に機能訓練の一環としても活用できます。

これによって、生活の質(QOL)の向上が期待されます。

胸、膝、足裏に体重を分散させることで、全身が動きやすくなり、指導のもとでリハビリに応用できると考えています。

ニーリングリフト®特許取得

特許取得の成果

本機器は、日本、アメリカ、中国において特許を取得しています。

特徴的なのは、すねの前面を支える部分が前に倒れると一緒に、上半身を支える部分も前に平行に移動するようになっています。

すねの前面を支える部分とは別に、上半身を支える部分が前後に自由に平行移動する構造です。

具体的には、上半身と膝で体重を支える際、座るときには胸乗せ台が水平に戻り、膝を下から斜めに押し上げることで座らせる動きが実現しています。

この動きは他にはない特徴であり、日本、アメリカ、中国の特許を取得しています。

日本 特許登録第6617997号

特許登録第6504588号

米国 特許11,833,093

特許11,491,061

中国 特許ZL201980015390.0

特許ZL202080048600.9

特に、日本とアメリカでは類似する製品がないため、スムーズに特許を取得できました。

ニーリングリフト®の開発にあたって

国は、介護ロボットの開発を支援する「介護ロボットの開発・実証・普及のプラットフォーム」事業を2020年8月から開始しました。

私たちもこの事業を利用し、九州工業大学および鹿児島県民交流センター内の鹿児島県介護実習・普及センターと連携し、専門家からのアドバイスを受けました。

介護の時代に合わせて移乗介助ロボットも進化が求められています。

ニーリングリフトは、安全性の面で基準をクリアしなければならず、鹿児島工業技術センターで強度試験を行いました。

2022年には、アジア最大規模の国際福祉機器展(東京ビックサイト)に出展しました。

介護福祉関係者から「今までにない移乗介助ロボットの動き」として高評価をいただきました。

さいごに

私たちのニーリングリフトは、父親の介護経験から生まれました。

「簡単」「優しい」「速い」をコンセプトに、介護現場のニーズに応えて開発しました。

その中で「それぞれの要介護者の状況に応じて、機械一台では対応が難しい」という意見も耳にしましたが、ニーリングリフトは操作が簡単で、介護者が要介護者に合わせて形状を調整できるため柔軟に使えます。

今後も多くの方々に使っていただき、ご意見を反映して改良を重ねます。

皆様に「いいね」と言っていただける製品を目指して努力します。